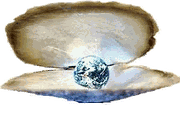

La Ostra

Inexorablemente, la oscuridad lo iba invadiendo todo. No era extraño, ocurre siempre desde hace millones de años en cuanto llega la noche, pero ese razonamiento no entusiasmaba a Lino, que en medio de aquel páramo, alejado de todo hábitat humano, sentía acrecentarse su inquietud, angustia y por qué no decirlo, miedo.

Empezó a tantear el terreno con los pies a cada paso. En la oscuridad, Lino veía menos que un gato de escayola, como se suele decir, aunque doña Angustias, su tía lejana, tenía una estatuilla de ese material de uno de los dioses o diosas del panteón católico, y todas las noches la tapaba con un trapo para que no la viera mientras se desnudaba.

Tropezó una y otra vez, y se detuvo un momento para recapacitar. Podía guarnecerse bajo un árbol y esperar allí, incluso dormir, esperando que volviese la luz. Apartó la idea con desagrado. Miles de monstruos que acechaban entre las ramas invadieron su mente. De manera racional sabía que en aquellas tierras no había animales peligrosos, pero aun así, un escalofrío lo recorría al pensar tan sólo en acercarse a la arboleda. Decidió seguir su camino. No advirtió que estaba vagando sin sentido, en la plena ignorancia de adonde se dirigía. Su mente ya no le guiaba con raciocinio, le empujaba el impulso instintivo que precede al pánico.

Le pareció distinguir en un punto lejano un resplandor, evidente síntoma de civilización se encamino en aquella dirección. Tropezó y a punto estuvo de caer, por lo que redujo el paso y volvió a la precaución de tantear el terreno antes de dar cada paso. Esto ralentizaba su marcha, pero acrecentaba su seguridad.

De soslayo le pareció ver un viejo enano amarillento sentado entre las raíces de un árbol. Evitó volver la cabeza hacia allí y se alejó todo lo rápido que le permitió su prudencia y estabilidad. ¡Lo que faltaba, encontrarse con un gnomo!, pensó. Lo que le pareció un movimiento sinuoso entre la hierba, acrecentó su amargura. ¡Serpientes! Cómo no lo había pensado antes, seguro que aquel terreno estaba plagado de serpientes. Empezó a intentar recordar si había serpientes nocturnas, y no pudo hacerlo, pero seguro que las había. ¿por qué no iba a haberlas? Y venenosas, claro está. Ya se veía, abandonado en la inmensidad del páramo, agonizando bajo los efectos del veneno de una víbora mortal e inmisericorde. Aunque pensándolo bien, él no era precisamente el objetivo de una serpiente, demasiado grande para ser una presa, no había motivo para ser atacado. Pero este razonamiento lógico no le tranquilizó en absoluto. Él podía pensar así, se dijo, pero ¿quién sabe como razona una cascabel?

Se detuvo de nuevo intentando tranquilizarse. Sabía que si dejaba que las ideas absurdas provocadas por el pánico le dominaban, sería mucho peor. Cerró los ojos y pausó la respiración. Ya más calmado, los abrió de nuevo, miró en dirección del lejano resplandor que significaba la civilización y dio un paso hacia él. Ese fue el momento en el que cayó por el terraplén.

No se hizo daño, rodó un par de metros y aterrizó en una arena blanda y ¿húmeda?. Permaneció unos segundos boca abajo comprobando que no había sufrido ningún daño. No sentía ningún dolor por lo que parecía que estaba entero. A pocos centímetros de su nariz un objeto oscuro llamó su atención. Lo vio con claridad. Era extraño, la Luna, hasta ese momento inexistente, alumbraba alrededor con viveza. Se fue incorporando. El objeto era una ostra. ¿Quién va comiendo ostras en medio de un inhóspito páramo? Aunque, no era una concha vacía, era una ostra entera, fresca y húmeda, como comprobó al cogerla.

Miró alrededor buscando alguna explicación. Entonces comprobó que la ostra no estaba sola. A su alrededor se extendía una pléyade de almejas, unos cangrejillos extraños que no pudo identificar y que a pesar de no ser un gran especialista en cangrejos no le parecieron normales, e incluso unos hierbajos oscuros con aspecto inequívoco de ser algas. Acompañado del fuerte olor salitreño que le llegaba y el ruido del oleaje cercano le hizo sospechar que se encontraba en una playa. Claro, la arena húmeda le estaba empapando los pantalones, empezaba a sentir escalofríos; se incorporó con rapidez sin soltar a su amiga la ostra.

La situación merecía un análisis en profundidad. El páramo estaba a varios centenares de kilómetros de la costa, por lo tanto ¿qué hacía un mar allí? Sabía, alguien se lo había comentado que hacía una caterva de millones de años, ese páramo había estado sumergido y que se había ido elevando a lo largo de milenios, centenares de fósiles marinos se encontraban todavía con sólo dar una patada en cualquier rincón, pero esas almejas, esas algas, esos cangrejos que corrían, su amiga la ostra, no eran fósiles.

Existían varias respuestas. La caída había sido más violenta de lo que pensaba y estaba sin sentido, soñando. Pero el olor a salitre era demasiado fuerte para ser un sueño. O le había trastornado por lo que estaba delirando, pero sus lúcidos razonamientos invalidaban esa teoría. Y por último, ¿se había visto transportado al lejano pasado al caer? Sonaba a ciencia ficción. Pero no era el tiempo una dimensión más. No conocía la teoría de la relatividad, pero la ostra y sus acompañantes eran reales.

¿Volvería a su tiempo al salir del fondo del terraplén donde había caído? Sacó una navajita del bolsillo e intentó abrir la ostra. No le costó mucho. En el centro, una perla pequeña y brillante. La cogió con cuidado y la dejó sobre una piedra. Quizá la encuentre Eva y se la engarce en el ombligo, pensó. Luego volvió su atención a la ostra que parecía mirarle con suspicacia, y se la comió.